آج کی پوسٹ پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی، جس کا مقصد بالکل آخر میں واضح ہو گا (اسکرول ڈاؤن مت کیجیے، صبر سے پوری بات پڑھیے)۔ یہاں ایک مشہور نغمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اِسے سُن کر فیصلہ کیجیے کہ یہ نغمہ خوشی کا ہے یا غم کا ہے؟

یہ نغمہ 1940 یا اس کے چند برس بعد کا ہے۔ آواز پنکج ملک کی ہے، اور شاعر کا نام فیاض ہاشمی ہے۔ فیاض ہاشمی کے دوسرے نغمات میں "اے قائداعظم، ترا احسان ہے احسان”، "ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے” اور "آج جانے کی ضد نہ کرو” شامل ہیں۔ تحریکِ پاکستان کے ساتھ اُن کی نظریاتی وابستگی بہت گہری تھی۔

یہ نغمہ اپنے زمانے کے مقبول ترین نغمات میں سے ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے کہ یہ خوشی کا نغمہ ہے یا غم کا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ فیصلہ کرنا آسان نہیں رہا ہو گا۔ اس کی ایک وجہ ہے جو میں پوسٹ کے آخر میں بیان کرنے کے بعد آپ سے ایک سوال بھی پوچھوں گا۔ جی ہاں، آج کی پوسٹ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آخر میں آپ کو ایک سوال کا جواب بھی دینا ہے!

ہیروڈوٹس نے، جسے عام طور پر دنیا کا پہلا مؤرخ تسلیم کیا جاتا ہے، اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ میری تحقیقات ہیں، جن کا موضوع یہ ہے کہ ہماری قوم اور دوسروں کے درمیان نفرت کا آغاز کہاں سے ہوا۔ نیز ہم نے، اُنہوں نے اور دنیا کے دوسرے لوگوں نے کون سے بڑے بڑے کام انجام دئیے ہیں۔

میری کتاب "آزادی” کا موضوع بھی یہی ہے۔

ہم میں سے اکثر نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہے کہ 1867 میں سر سید احمد خاں نے (جنہیں اُس وقت تک سر کا خطاب نہیں ملا تھا)، بنارس کے انگریز کمشنر سے کہا کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کا اکٹھے مل کر کام کرنا محال ہے۔

یہ گفتگو مولانا الطاف حسین حالی نے "حیاتِ جاوید” میں پیش کی تھی اور بعد میں اس کا تذکرہ کرنے والوں نے عام طور پر یہ بات نظرانداز کر دی ہے کہ حالی اس موقع پر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی ایک خاص چیز کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ گفتگو کو نقل کرتے ہوئے سر سید کے مکالمے میں سے بھی عام طور پر وہ الفاظ خارج کر دئیے جاتے ہیں جن میں سر سید بھی اُسی چیز کا حوالہ دے رہے ہیں۔

یہاں حالی کا اصل اقتباس پیش کرتے ہوئے اُن الفاظ کے نیچے لکیر کھینچی جا رہی ہے جو اُس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

انگریزی مدارس کی تعلیم میں، جس سے زیادہ تر ہندو مستفید ہوتے تھے، تاریخ کی وہ کتابیں یا اُن کے ترجمے داخل تھے جو نہایت تعصب آمیز طریقہ پر لکھی گئی تھیں اور جن میں مسلمانوں کی برائیاں اور ظالمانہ کاروائیاں دانستہ یا نادانستہ نہایت تفصیل کے ساتھ درج کی گئی تھیں۔ اِس تعلیم کا ضروری نتیجہ یہ تھا کہ ہندوؤں کے دل میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت اور ناگواری کا تخم جم جائے اور وہ رفتہ رفتہ ایک نہایت گھنا اور عظیم الشان درخت ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو روابط دوستی اور اتحاد بلکہ یگانگت کے قدیم ہندو مسلمانوں میں تھے وہ تعلیم یافتہ ہندوؤں میں بالکل باقی نہ رہے…اس کے سوا مسلمانوں کا وقار جو ہندوستان کی قوموں کے دل میں مدت سے چلا آتا تھا وہ باقی نہ رہا تھا اور نہ رہ سکتا تھا۔ جو عزت اور جاہ و منصب، اور امورِ سلطنت میں شرکت تعلیم کی بدولت ہندوؤں نے حاصل کی تھی، مسلمان اپنے غرور اور تعصب یا غفلت و بے پروائی یا افلاس کے سبب اس سے محروم تھے، اور واقعہ 1857ء نے ان کو اور بھی مٹا دیا تھا۔ اِن باتوں کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ غالب پارٹی [مغربی تعلیم حاصل کرنے والاہندو] اپنے نئے اقتدار کا جو اُس نے مدت کے بعد حاصل کیا تھا اور جس میں بہت کچھ چاؤ اور اُمنگیں بھری ہوئی تھیں، مغلوب پارٹی پر امتحان کرے، اور اگر کوئی اور حیلہ ہاتھ نہ آئے تو اِسی بہانے سے کہ دریا میں خاک کیوں اڑاتے ہو، اُس سے دست و گریبان ہو جائے۔ اُردو زبان جو درحقیقت ہندی بھاشا کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے اور جس میں عربی و فارسی کے صرف کسی قدر اسمأ اس سے زیادہ شامل نہیں ہیں جتنا کہ آٹے میں نمک ہوتا ہے، اُس کو ہمارے ہموطن بھائیوں [ہندوؤں] نے صرف اِس بنا پر مٹانا چاہا کہ اس کی ترقی کی بنیاد مسلمانوں کے عہد میں پڑی تھی۔

چنانچہ 1867ء میں بنارس کے بعض سربرآوردہ ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو تمام سرکاری عدالتوں میں سے اُردو زبان اور فارسی خط کے موقوف کرانے کی کوشش کی جائے، اور بجائے اس کے بھاشا زبان جاری ہو جو دیوناگری میں لکھی جائے۔

سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جبکہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا اور دونوں کو ملا کر سب کے لیے ساتھ ساتھ کوشش کرنا محال ہے۔ اُن کا بیان ہے کہ ’’انہی دنوں میں جبکہ یہ چرچا بنارس میں پھیلا ایک روز مسٹر شیکسپیئر سے جو اس وقت بنارس کے کمشنر تھے، میں مسلمانوں کی تعلیم کے باب میں کچھ گفتگو کر رہا تھا اور وہ متعجب ہو کر میری گفتگو سن رہے تھے۔ آخر انہوں نے کہا کہ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے تم سے خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر سنا ہے، اس سے پہلے تم ہمیشہ عام ہندوستانیوں کی بھلائی کا خیال ظاہر کرتے تھے۔ میں نے کہا اب مجھ کو یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے، آگے آگے اِس سے زیادہ مخالفت اور عناد ان لوگوں کے سبب سے جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، بڑھتا نظر آتا ہے۔ جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ کی یہ پیشن گوئی صحیح ہو تو نہایت افسوس ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی نہایت افسوس ہے مگر اپنی پیشن گوئی پر مجھے پورا یقین ہے۔‘‘

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حالی اور سر سید کے مطابق ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی کا بِیج مغربی تعلیم نے بویا۔ حالی نے اور جگہوں پر بھی یہی لکھا ہے، مثلاً حیاتِ جاوید ہی میں ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ تعلیم ساری دنیا میں تعصب کو کم کرتی ہے لیکن ہندوستان میں ’’برخلاف تمام دنیا کے، مذہبی اور قومی تعصبات ترقیٔ تعلیم کے ساتھ روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔‘‘

1907 میں ہندو رہنما گوپال کرشن گوکھلے لکھنؤ کے دورے پر تشریف لائے تو نواب محسن الملک نے، جو سر سید کے جانشین تھے، گوکھلے کا جامِ صحت تجویز کرتے ہوئے مندرجہ ذیل الفاظ کہے (اور میں کچھ الفاظ کو خط کشیدہ کر رہا ہوں):

"پچھلے زمانے میں جب کہ مغربی تعلیم سے ہندوستان بیخبر اور اس دولت سے محروم تھا، ہندو اور مسلمانوں میں ایسا اتحاد اور ارتباط تھا کہ سوائے مذہبی معاملات کے کسی بات میں مغائرت اور بیگانگی معلوم نہوتی تھی۔ ایک، دوسرے سے محبت اور دوستی رکھتا تھا۔ شادی اور غمی کی تقریبوں میں دونوں دوستانہ بلکہ برادرانہ شریک ہوتے تھے۔ نہ کچھ جھگڑا تھا، نہ قصّہ، نہ دشمنی تھی، نہ عداوت۔ یہ مبارک زمانہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ دلربا تصویر باہمی اتحاد کی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اُس وقت اتحاد کی ضرورت اور فوائد پر لیکچر نہ دئیے جاتے تھے، نہ وعظ کہے جاتے تھے۔ لیکن جب سے مغربی تعلیم ہندوستان میں پھیلی ہے روزبروز اختلاف بلکہ مخالفت پیدا ہوتی جاتی ہے اور دوستی کی جگہ باہمی نفرت بڑھتی جاتی ہے۔”

اِس تقریر کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ محسن الملک نےآخر میں گوکھلے سے کہا، ’’اگر ہندو بھائی مسلمانوں کی طرف دو انچ بڑھیں گے تو مسلمان دو گز بڑھ کر اُن کا خیرمقدم کریں گے۔‘‘ گزشتہ ایک سال میں وزیراعظم پاکستان بالکل اِسی قسم کا جملہ بھارت کو مخاطب کر کے ایک سے زیادہ موقع پر دُہرا چکے ہیں۔

مولانا شبلی نعمانی نے بھی اپنی ایک مشہور نظم میں شکایت کی ہے کہ نئے زمانے میں ہندوؤں کو ماضی کے مسلمان بادشاہوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے جو تاریخ کے غلط مطالعے کا نتیجہ ہے۔ اس نظم کا پہلا اورآخری شعر یوں ہے:

کبھی ہم نے بھی کی تھی حکمرانی اِن ممالک پر

مگر وہ حکمرانی جس کا سکّہ جان و دل پر تھا

…

تمہیں لے دے کے ساری داستاں میں یاد ہے اِتنا

کہ عالمگیر ہندو کُش تھا۔ ظالم تھا ستمگر تھا

اقبال نے اپریل 1909 میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ اجلاس میں جدید نظامِ تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا:

’’نہ ہی یہ سطحی نظام ہندوؤں کے قدرتی مزاج کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ اُن میں یہ بہت سے سیاسی آئیڈیلسٹ پیدا کرتا نظر آ رہا ہے جن کا تاریخ کا غلط مطالعہ انہیں سیاسی نظام اور معاشرتی امن کی تمام حالتوں کو درہم برہم کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔‘‘

انجمن کے اپریل 1914 کے اجلاس میں اقبال نے ایک طنزیہ نظم پڑھی جو بانگِ درا (1924) میں بھی ظریفانہ نظموں کے حصے میں شامل ہے۔ اقبال کی شاعری سے دلچسپی رکھنے والوں میں یہ خاصی مقبول بھی ہے لیکن چونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اقبال اور اُن کے پیشرو ہندومسلم دشمنی کا سبب کس چیز کو قرار دیتے آ رہے تھے، اِس لیے ہم اس دلچسپ نظم کے وہ معانی لینے سے قاصر رہتے ہیں جو اسے اقبال کی زبان سے سننے والوں نے سمجھے ہوں گے۔ اِس نظم کو خاص طور پر محسن الملک کے اُس ارشاد کی روشنی میں پڑھیے جس میں اُنہوں نے واضح کیا ہے کہ جب ’’مغربی تعلیم سے ہندوستان بیخبر اور اس دولت سے محروم تھا‘‘ تو مسلمانوں اور ہندوؤں میں محبت اور دوستی تھی۔ نظم حسبِ ذیل ہے:

ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اَٹکا ہے

واں کنٹر سب بلّوری ہیں یاں ایک پرانا مٹکا ہے

اِس دَور میں سب مٹ جائیں گے ہاں! باقی وہ رہ جائے گا

جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکّا اپنی ہٹ کا ہے

اے شیخ و برہمن! سنتے ہو کیا اہلِ بصیرت کہتے ہیں؟

گردُوں نے کتنی بلندی سے اِن قوموں کو دے پٹکا ہے

یا باہم پیار کے جلسے تھے، دستورِ محبت قائم تھا

یا بحث میں اُردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے

اس وقت تک ہندوؤں میں بھی اس خیال کے لوگ باقی تھے۔ دیال سنگھ ہائی سکول لاہور کے ایک تھرڈ ماسٹر نے، جن کا نام پنڈت وتستہ پرشاد فداؔ تھا،’شہنشاہِ عالمگیر خلدآشیانی‘کے عنوان سے مضمون لکھا۔ یہ مخزن کے جون 1919 کے شمارے میں شائع ہوا۔ کچھ جملے اس طرح تھے:

"سکولوں کے نصابِ تعلیم میں جس دن سے تاریخِ ہند شامل ہوئی ہے۔ اُس دن سے خاندانِ مغلیہ کے سب سے زیادہ مقتدر اور صاحبِ شوکت شہنشاہ محی الدین اورنگزیب [کے بارے] میں طرح طرح کی نازیبا باتیں کہنے اور سننے میں آ رہی ہیں۔ امتحانوں میں اکبر کے احسان گنواتے وقت سادہ لوح طالب علم دو تین نمبروں کی خاطر بہتیری ناگفتنی و ناشنیدنی باتیں شہنشاہ عالمگیر کے حق میں لکھتے ہیں۔ لیکن کسی کو خیال تک نہیں آتا کہ کہیں انصاف کا خون نہ ہوتا ہو۔ اور تو اور مسلمان طلبأ کو بھی اتنی وسعت نصیب نہیں ہوئی کہ اصل واقعات کو عدل و انصاف کی کسوٹی پر پرکھ کر تو دیکھیں۔ اُن کی خودداری اور غیرت کے جذبات نے بھی اس بات کا تقاضا نہ کیا۔ کہ جس بادشاہ نے بڑی عالی حوصلگی سے مال کو صدقۂ جان اور جان کو صدقۂ ایمان کر کے دکھا دیا۔ اُس پر بہتان باندھنے والوں کی کچھ تو روک تھام کی جائے۔”

یہ ایک معزز ہندو کے قلم سے اُسی خیال کا اظہار ہے جو حالی کی "حیاتِ جاوید” میں ہم نے دیکھا تھا یعنی انگریزوں نے جو تعلیم متعارف کروائی ہے اُس کی وجہ سے ماضی کے مسلمان بادشاہوں کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے۔

اِس روشنی میں محمد علی جوہر کے اُس تحریری بیان کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے جو اُنہوں نے لندن میں یکم جنوری 1931 کو گول میز کانفرنس میں پڑھے جانے کے لیے لکھوایا تھا (بیماری کی وجہ سے وہ چل کرجانے کے قابل نہ رہے تھے اور چند روز بعد ہی فوت ہو گئے)۔ اقتباس یہ ہے:

"میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جائز یا ناجائز کسی نہ کسی طور پر ملّتِ اسلامیہ نے آٹھویں صدی سے انیسویں صدی کے وسط تک ہندوستان کے کسی نہ کسی حصے پر حکومت کی ہے، اور کسی دوسری ملّت (community) کے پاس اس قسم کا ماضی نہیں ہے۔ اس کا ایک بہت اہم نتیجہ جس سے آج ہمیں نمٹنا پڑ رہا ہے، وہ جذبات ہیں جو ہندوستان کے اتنے بڑے علاقے پر مسلمانوں کے اتنے عرصے تک حکومت کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ شاید ہی کوئی ملّت ہو جسے پرانے زمانے کے مسلمان حکمرانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی حقیقی یا فرضی شکایت نہ ہو۔”

جو لوگ اس اشتعال انگیزی سے بلند تھے، انہی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ’’قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکّا اپنی ہٹ کا ہے۔‘‘ وہ لوگ نہ اپنی اپنی قوموں کے ماضی پر شرمندہ تھے اور نہ ہی اس کے حصار میں محدود رہنا چاہتے تھے بلکہ ماضی کو ساتھ لے کر کسی ذہنی خلجان میں مبتلا ہوئے بغیر آگے بڑھنا چاہتے تھے۔

اس کی ایک بڑی مثال عظیم بنگالی رہنما چت رنجن داس (’’دیش بندھو‘‘) کے اُن الفاظ میں ملتی ہے جو انہوں نے اکتوبر 1917 میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہے تھے:

"کیا آپ ہندوستان میں کوئی ایسا دَور دِکھا سکتے ہیں جب ایک متحدہ ہندوستان موجود تھا؟ مجھے نہیں ملا … اشوک کے زمانے میں بھی ایک پورا متحد ہندوستان وجود نہ رکھتا تھا بلکہ ایک ملک کی بالادستی باقی ہندوستان پر قائم تھی … میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کا مقصد یہ ہے کہ اُن تمام ادوار کے ذریعے، ہر کامیابی کے ذریعے، ہر ناکامی کے ذریعے، ہر جنگ کے ذریعے جو جیتی گئی، ہر جنگ کے ذریعے جو ہاری گئی، ہندوستان کی تاریخ اپنی تقدیر کو صورت دے رہی تھی اور عظیم ہندوستانی قوم کو وجود میں لا رہی تھی۔”

بالکل اسی طرح جب 1936 میں لاہور میں مسجد شہید گنج کی وجہ سے سِکھوں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی تھی، جناح نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے سِکھوں کے بارے میں کہا:

"ماضی میں ہم نے اُن سے جنگ کی ہے اور انہوں نے ہم سے جنگ کی ہے؛ ہم نے انہیں شکست دی ہے اور انہوں نے ہمیں شکست دی ہے۔ وہ ایک عظیم اور بہادر قوم ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں مسلمانوں کے سچے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہو سکتی جتنی کہ پنجاب کی دونوں بہادر قوموں کے درمیان ایک آبرومندانہ تصفیے سے ہو سکتی ہے۔”

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تمام رہنما اس بات پر متفق تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کا سبب مغربی تعلیم تھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کی اپنی لکھی ہوئی تاریخوں میں بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا؟

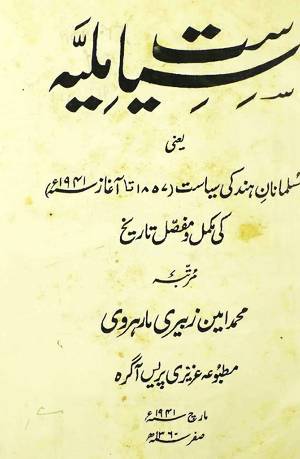

وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ مغربی تعلیم نے ماضی کے مسلمان بادشاہوں کے خلاف جو و نفرت پیدا کی اُس کا ایک نتیجہ خود مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے میں بھی سامنے آیا جیسا کہ محمد امین زبیری نے اپنی کتاب "سیاستِ ملّیہ” (1941) کے دیباچے میں اشارہ کیا ہے:

"انگریزی دَور میں ہندوستانی مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے متعلق جو غفلت و بے پروائی برتی اس کی سزا میں اغیار کی لکھی ہوئی تاریخیں ان کو پڑھنی پڑیں جو مدارس کے ابتدائی درجوں سے یونیورسٹی کی اعلیٰ کلاسوں تک میں داخلِ نصاب ہیں۔ ان تاریخوں میں جو زہر بھرا ہوا ہے اور مسلمانوں کے جسم میں جس طرح سرایت کر رہا ہے [اس کا] ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان خود اپنی ہی نظر میں حقیر معلوم ہونے لگے۔”

علامہ اقبال کی رائے بھی مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے کے بارے میں یہی تھی کہ وہ اپنی قوم کو حقیر سمجھنے لگے ہیں۔ اپریل 1909 میں اپنے اُس لیکچر میں جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے، تعلیم یافتہ مسلمان کے بارے میں کہا:

"قومی مفادات کے صحیح تصور اور ملک کی دوسری ملتوں کے درمیان اپنی ملت کی موجودہ صورت حال کے درست اندازے سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ نجی اور معاشرتی دونوں حیثیتوں میں ایسے خطوط پر کام کر رہا ہے جومیرے اندیشے کے مطابق اُسے ضرور تباہی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ایسے مقصد کی حمایت سے جو نمایاں طور پر قومی اہمیت کا حامل ہے، محض اِس لیے گریز کرتا ہے کہ اُس کی لاتعلقی کسی ایسے بارسوخ ہندو کی خوشنودی کا باعث ہو گی جس کے ذریعے اُسے کوئی ذاتی فائدہ پہنچنے کی امید ہے!

"میں کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کہتا ہوں کہ ایک ناخواندہ دکاندار جو رزقِ حلال کماتا ہے اور بازوؤں میں اتنی قوت رکھتا ہے کہ مشکل وقت میں اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کر سکے، میں اُس کی زیادہ عزت کرتا ہوں بہ نسبت ثقافتِ عالیہ[high culture] کے ذہین و فطین گریجویٹ کے، جس کی مدھم دبی ہوئی آواز جسم کے روح سے خالی ہونے کی غماز ہے…”

اس کے بعد ہمیشہ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے اسے ایک بہت بڑی اور بعض اوقات سب سے بڑی مشکل قرار دیا کہ تعلیم یافتہ مسلمان اپنی قوم کو حقیر سمجھنے لگا ہے:

- 1911 میں اپنے لیکچر ’ملّتِ بیضا پر عمرانی نظر‘ میں انہوں نے کہا کہ بظاہر مذہب پر قائم نظر آنے والے مسلمان نوجوانوں کی ذہنی زندگی بھی اپنی قومی ثقافت کے ادراک سے محروم ہے۔

- 1930 میں خطبۂ الٰہ آباد میں انہوں نے کہا کہ برصغیر کے مسلمان حسِ اطاعت سے محروم ہو چکے ہیں یعنی انہیں اس بات میں بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے کسی اجتماعی فیصلے کی اطاعت کریں۔ اس لیے وہ نِت نئے نظریات پیدا کرتے رہتے ہیں جو خواہ مذہبی ہوں یا سیاسی، بہرحال ان کا ایک عام مسلمان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

- 1935 میں انہوں نے کہا کہ نام نہاد ’’روشن خیال‘‘ مسلمان اب اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی جبلت سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔

- 1938 میں اپنی وفات سے چند ہفتے قبل انہوں نے بیان دیا کہ یہ ’’مغرب زدگی‘‘ اب مغربی تعلیم حاصل کرنے والوں کے علاوہ دینی رہنماؤں میں بھی عام ہو رہی ہے۔

چنانچہ اقبال کے مطابق مسلمانو ں کا تعلیم یافتہ طبقہ عمومی طور پر قوم کو حقیر سمجھنے لگا تھا اور یہ رویہ مذہب سے بیزاری ظاہر کرنے والوں تک محدود نہ تھا بلکہ مذہب اور روایت کے حامی مسلمانوں میں بھی موجزن تھا۔ مذہب کے حامی مسلمان بھی ایک عام مسلمان کو عزت دینے پر تیار نہیں تھے اور مسلمان قوم مجموعی طور پر اُن کی نظر میں حقیر تھی:

خلقِ خدا کی گھات میں رِند و فقیہ و مِیر و پیر

قائداعظم کی رائے بھی مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے کے بارے میں کچھ ایسی ہی تھی۔ مئی 1945 میں انہوں نے مرزا ابوالحسن اصفہانی کے نام خط میں لکھا:

"ہندوستان میں اور مسلمانوں میں بدعنوانی کی لعنت موجود ہے، خاص طور پر نام نہاد تعلیم یافتہ اور دانشور طبقے (the so-called educated and intelligentsia) میں۔ بدقسمتی سے یہی طبقہ ہے جو خودغرض ہے، اور اخلاقی اور ذہنی طور پر دیوالیہ (morally and intellectually corrupt) ہے۔ بیشک یہ مرض عام ہے لیکن مسلمانوں کے اِس مخصوص طبقے میں تو ہر طرح سے چھایا ہوا ہے۔”

اس طبقے یعنی تعلیم یافتہ مسلمان سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنی قوم کی صحیح تاریخ لکھ سکے۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ آزادی کے بعد برصغیر کی جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں، خواہ مسلمانوں نے لکھی ہوں یا غیرمسلموں نے، اُن میں شاید ہی کہیں اس بات کی صحیح طور پر نشاندہی کی گئی ہو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی کا سبب مغربی تعلیم تھی کیونکہ یہ تعلیم ماضی کے مسلم دورِ حکومت کے خلاف نفرت اور حقارت پیدا کر رہی تھی۔

اس کی بجائے ہماری اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے خود ہی ہندوؤں سے فاصلہ رکھا۔ حالانکہ یہ وہ الزام تھا جو بعض تعلیم یافتہ اور متعصب ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں پر لگایا گیا تھا۔

چونکہ آزادی کے بعد لکھی ہوئی تاریخیں تعلیم یافتہ طبقے کی ترجمانی کرتی ہیں اس لیے ان میں خاص طور پر یہ بات نظرانداز ہوئی ہے کہ مسلمان عوام کے بارے میں اقبال اور قائداعظم نے ہمیشہ مثبت رائے دی۔

اقبال نے 1932 میں کہا کہ برصغیر کے مسلمانوں میں جو انتشار دکھائی دیتا ہے، اس کی ذمہ داری عوام پر ہرگز نہیں بلکہ صرف پڑھے لکھے مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے:

"سب سے پہلے ہمیں ایمانداری سے اعتراف کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہندوستانی مسلمانوں کی سرگرمیوں کی رہنمائی کرنی چاہیے ان کی اپنی سوچ میں ابھی تک ایک قسم کا انتشار دکھائی دیتا ہے۔ تاہم اس میں ملّت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مسلمان عوام اس ملک میں اپنی حتمی تقدیر کے معاملے میں ایثار کے جذبے سے پوری طرح معمور ہیں… قصور ہمارا ہے، اُن کا نہیں ہے۔”

1935 میں جب گورنر پنجاب نے مسلمان عوام پر مذہبی شدت پسندی کا الزام لگایا تو اقبال نے عوام کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ایک عام مسلمان اگر علمی اعتبار سے کسی مسئلے کی تشریح نہ کر سکے تب بھی اس کے عمل کے پیچھے اپنی قوم کو زندہ رکھنے کی جبلت کارفرما ہوتی ہے۔

قائداعظم نے مارچ 1940 میں لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی جلسے کی صدارت کرتے ہوئے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، ’’عوام پوری طرح بیدار ہیں۔ اُنہیں صرف آپ کی رہنمائی اور قیادت کی ضرورت ہے۔‘‘

اپریل 1946 میں مسلم لیگ کے ایک اور تاریخی اجلاس میں، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، قائداعظم نے بالکل صاف الفاظ میں کہا کہ قوم نے غلامی کے زمانے میں جو کردار کھویا تھا، اب بڑی تیزی سے وہی کردار ’’اپنی اصل شریف صورت میں دوبارہ حاصل کر رہی ہے! ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے – وہ اب مختلف طرح سوچتے، بولتے اور عمل کرتے ہیں۔‘‘

قیامِ پاکستان کا فیصلہ ہونے پر کراچی پہنچنے کے صرف دو روز بعد 9اگست کو اُنہوں نے کہا، ’’میں نے یہ کام تنہا نہیں کیا ہے۔ میرے ساتھ لاکھوں تھے، خاص طور پر عوام۔ پڑھا لکھا طبقہ آخر میں آیا؛ عوام پہلے آئے۔‘‘

چنانچہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کی اُن کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف نفرت کے جذبات نہیں تھے بلکہ کچھ اور جذبات تھے جنہیں ہم اب تک نہیں سمجھ سکے ہیں۔

ان جذبات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک نوجوان مسلمان شاعر سے مدد لینا ہو گی جو قراردادِ پاکستان کے وقت بیس برس کے تھے۔ میری مراد فیاض ہاشمی سے ہے، جن کا نغمہ "یہ راتیں، یہ موسم، یہ ہنسنا ہنسانا” اِس پوسٹ کے شروع میں پیش کیا گیا۔

اگر ہمیں معلوم ہو کہ محسن الملک 1907 میں بھی اُس "مبارک زمانہ” کو یاد کر رہے تھے جب ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان محبت تھی، لیکن وہی محسن الملک مسلم لیگ کے بانیوں میں سے بھی تھے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ 1940 میں زندہ ہوتے تو وہ بھی قراردادِ پاکستان کی حمایت ہی کرتے۔ لیکن جب وہ ہندوؤں سے کہتے کہ مسلم اکثریت والے علاقوں کو ہندوستان سے علیحدہ کر دو تو کیا اُن کی زبان سے نفرت کے انگارے برس رہے ہوتے یا وہ اُس قسم کی بات کہتے جو اِس مشہور نغمے میں شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ لیکن جو وقت ہم نے ساتھ گزارا ہے، اُسے مت بھلانا:

یہ راتیں، یہ موسم، یہ ہنسنا ہنسانا

مجھے بھول جانا، انہیں نہ بھلانا!

یہ بہکی نگاہیں، یہ بہکی ادائیں،

یہ آنکھوں کے کاجل میں ڈوبی گھٹائیں،

خزاں کے لبوں پر یہ چُپ کا فسانہ!

اب میں آپ سے دو سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے کم سے کم کسی ایک سوال کا جواب ضرور دیجیے:

-

-

- پوسٹ کے شروع میں آپ نے اِس نغمے کے بارے میں جو کچھ بھی سوچا تھا، کیا وہ اِس معلومات کی روشنی میں زیادہ دلچسپ محسوس ہو رہا ہے جو یہاں پیش کی گئی ہے؟

- کیا ہم اِس نغمے کو برصغیر کی ہزار سالہ مسلم تہذیب کا ہندو تہذیب سے خطاب بھی سمجھ سکتے ہیں؟

-

اپنا جواب کمنٹ کی صورت میں نیچے لکھ دیجیے۔ شکریہ!

آج کی قسط کتاب "آزادی” کے پہلے باب پر مبنی تھی۔ دوسری قسط: تمام انسانوں کی روح۔